Alles zu seiner Zeit

Schnell einkaufen, ein Geschenk basteln, noch eine E-Mail aus der Arbeit beantworten – irgendwas ist immer. Unsere Autorin hat sich gefragt: Wieso hetze ich eigentlich so durch den Tag? Und: Wie kann ich das ändern?

Eine Kollegin kam kürzlich in einem Kleid ins Büro, das nach großen Plänen aussah: Theater, Party, erstes Date. Doch auf die Frage, was sie denn vorhätte, so wie sie aussähe, sagte sie: „Ach, weiß nicht. Mal sehen, was der Tag so bringt.“

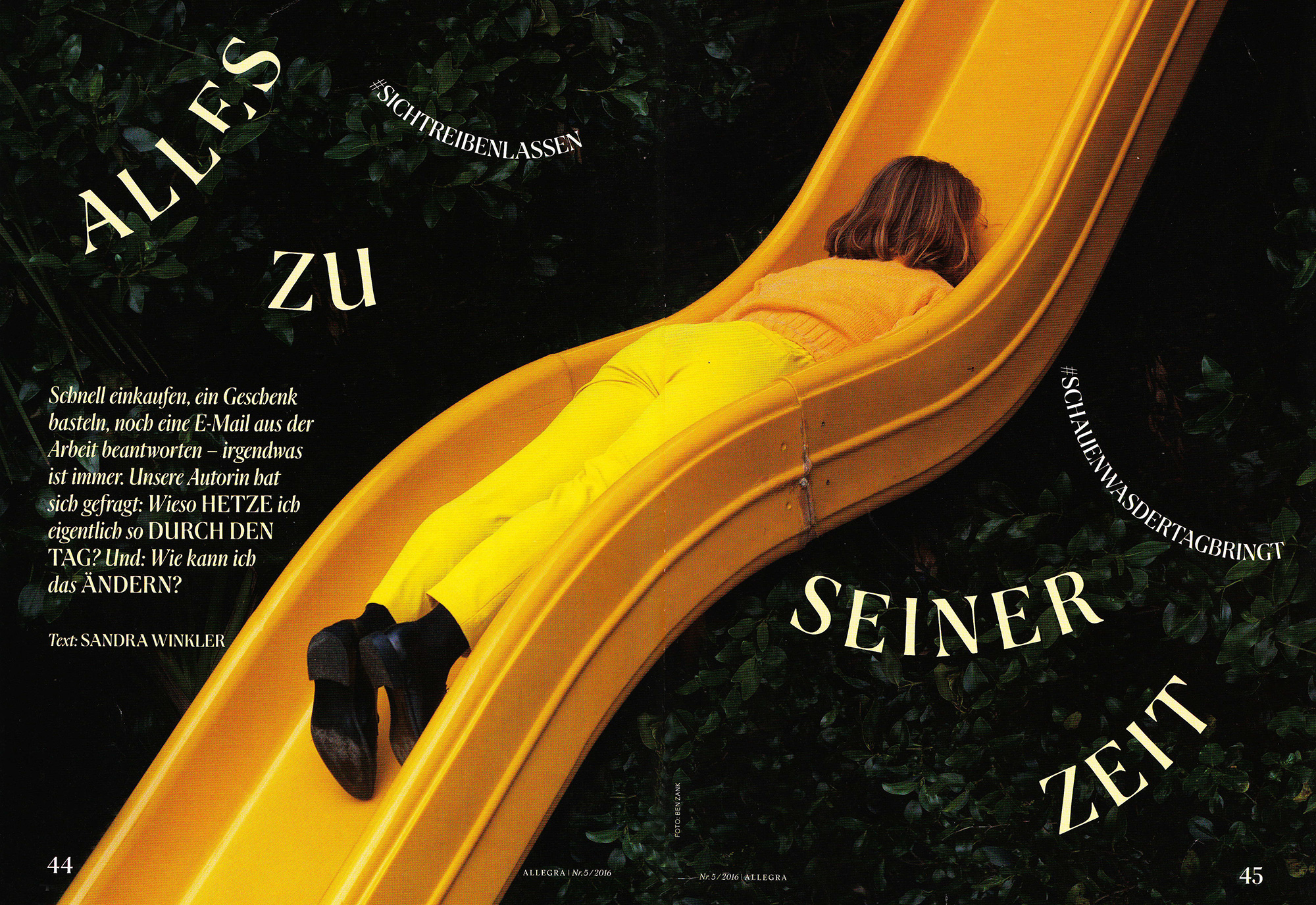

Tatsächlich. Es gibt Menschen, die den Tag einfach so auf sich zukommen lassen, dachte ich. Menschen, die morgens nicht wissen, was abends sein wird – sich aber einiges vorstellen können. Menschen, die sich treiben lassen. Ich war beeindruckt.

Seitdem habe ich diesen Satz im Kopf. „Mal sehen, was der Tag so bringt.“ Ein Satz, den ich so in meinem Leben wohl noch nie gesagt habe. Nicht, weil er mir nicht gefällt. Ganz im Gegenteil. Ich liebe ihn. Doch ich weiß nicht, wann ich mich das letzte Mal nicht an Terminen und Erledigungen entlang durch den Tag gehangelt, Verabredungen nicht Wochen im Voraus gemacht habe.

Meine Tage sind durchgetaktet. Ich fühle mich fast immer getrieben – als stünde jemand mit einem Stock hinter mir, und würde ich innehalte, nicht gleich mit der nächsten Sache, die ansteht, weitermachen, dann setzte es was.

Das Gefühl, durchs Leben zu hetzen, habe nicht nur ich. In einer Studie zur „Stresslage der Nation“, die die Techniker Krankenkasse 2013 in Auftrag gab, fühlte sich jeder Zweite unter Druck. Frauen waren dabei häufiger gehetzt als Männer, Eltern mehr als Kinderlose. Am meisten gestresst: die 36- bis 45-Jährigen.

In diese Jahre fällt für immer mehr Menschen eine Phase, die Soziologen die Rush-Hour des Lebens nennen, in der sie erst spät Kinder bekommen, Karriere machen wollen und stets mehr erledigen müssen, als sie überhaupt schaffen können. Die To-Do-Listen sind länger als die Tage, um sie abzuarbeiten. Am Ende bleibt stets etwas darauf stehen – wie eine Mahnung: Du musst noch schneller werden!

Und das sei kein individuelles Zeitmanagement-Problem, meint der Soziologe Hartmut Rosa: „Es sind die Strukturen dieser Gesellschaft, die Wettbewerbsstrukturen, die technischen Strukturen, die diese Atemlosigkeit erzeugen.“ Alles um uns herum wird schneller, effizienter, effektiver. Es gibt Speed-Dating, Speed-Reading, Speed-Walking. Wir machen Power-Naps, können Multitasking und essen Fast Food.

„Die Zahl der Handlungsepisoden pro Zeiteinheit ist gestiegen“, erklärt Hartmut Rosa. Am Arbeitsplatz und in der Freizeit hätten die meisten Menschen deshalb das Gefühl, sie schafften es nicht mehr. Und das, obwohl wir – dank Waschmaschine und Geschirrspüler im Haushalt und verkürzten Arbeitstagen im Job – eigentlich viel mehr freie Zeit zur Verfügung haben sollten als früher. Doch wir müssen uns dafür heute um anderes kümmern: „Durch die Ausdifferenzierung der Sozialwelt in immer mehr Teilbereiche, die wir gleichzeitig bedienen müssen, kommt das einzelne Subjekt, das alle Fäden unter Kontrolle halten soll, in Bedrängnis. Ihm läuft die Welt davon.“

Bei mir sieht das ungefähr so aus: Um 6.40 Uhr klingelt der Wecker. Dann müssen zackig zwei Kinder geweckt, fertiggemacht und abgefrühstückt werden. Die Zeit, die ich brauche, um zu duschen, mich anziehen, und zu schminken habe ich auf 25 Minuten minimiert. Dann bringe ich mit dem Rad (in Berlin definitiv das schnellste Fortbewegungsmittel) entweder die Große in die Schule oder die Kleine in den Kindergarten. Ich kehre kurz zurück nach Hause, räume den Frühstückstisch ab, mache die Betten, schmeiße eine Waschmaschine an – fahre ins Büro. Dort warten meine berufliche und meine private To-Do-Liste. Neben die beruflichen Aufgaben schreibe ich, wie lang ich schätzungsweise dafür brauche – das treibt mich zur Schnelligkeit an, und ich weiß ungefähr, was ich an einem Tag schaffen sollte. Der Rest wandert auf die langfristige To-Do-Liste.

Nebenbei versuche ich, ein paar private Dinge zu erledigen (ich bin Großkunde bei Amazon und Zalando). Um 15.30 Uhr wieder los, die Kinder abholen. Eine Wegstrecke des Tages lege ich mir prinzipiell so, dass ich dabei möglichst viele Erledigungen auf einmal machen kann. Sie führt dann zum Beispiel vorbei an Apotheke, Bäckerei, Reinigung, Post. Wieder Zuhause steht auf dem Programm: Wäsche aufhängen, Trockner anstellen, Abendessen machen, Kinder ins Bett bringen. Danach aufräumen und Mails beantworten, die ich bekommen habe, als ich mit den Kindern beschäftigt war.

So habe ich meine Tage gut im Griff. Sie mich aber leider auch. Und obwohl alles rund läuft, funktioniert, fehlt etwas: Unerwartetes, Muße – Ich. Also all das, was mein Leben ausmacht.

Doch wie kann ich das ändern? Ich gehe meine private To-Do-Liste durch. Was will und muss ich wirklich machen – und was mache ich nur, weil ich denke, dass ich es sollte. Kuchen backen zum Beispiel. Muss ich unbedingt selber Teig rühren, wenn eh keiner den aufgewärmten Käsekuchen als Tiefkühlkost identifiziert? . Und warum trage ich mich überhaupt jedes Mal wieder in diese Kuchenlisten ein? Bestimmt nicht, weil ich so gerne nachts noch am Backofen stehe. Wahrscheinlich eher, weil ich allen nicht arbeitenden Müttern, meiner Tochter und vor allem mir beweisen will, dass ich trotz Job selbstverständlich auch noch ganz nebenbei Kuchen backen kann. Dann das Kostüm für die Tanzvorführung ... Ich kann eigentlich nicht nähen, ich will auch nicht nähen. Warum bestelle ich es also nicht im Internet? Meiner Tochter ist es eh egal.

Prinzipiell sollte ich Handwerkliches auslagern. Seit mehreren Wochen steht „Rollo im Schlafzimmer anbringen“ auf meiner To-Do Liste. Da in unserem Haushalt aber keiner gern auf Leitern steigt, sägt, bohrt, schraubt, hämmert, wird es wahrscheinlich nie dort hängen. Wir sollten also lieber gleich einen Fachmann darauf ansetzen. Und den nächsten Sommerurlaub soll doch bitte ein Reisebüro buchen, dann erspare ich mir Stunden im Internet zwischen Expedia, Opodo und Trivago.

Was kann ich noch tun? Ich rufe Holger Kuntze an. Er ist Coach und Therapeut. Viele seiner Klienten fühlen sich unter Druck und für Kuntze ist der Hauptgrund klar: Mobile Geräte wie Smartphone und Tablet. „Wie abhängig wir inzwischen von ihnen sind, wie sehr sie uns an die Leine genommen hätten, ist unglaublich“, meint Kuntze. Denn wer kennt das nicht? Zwei Minuten Wartezeit an der Supermarktkasse: Schnell noch eine Mail beantworten. Die Verabredung kommt zu spät: Sofort Handy raus und Facebook checken. Die Kinder turnen auf dem Spielplatz: Leerlauf, den man mit einer SMS füllen kann. Drei Stunden am Tag, so hat ein Informatiker an der Universität Bonn herausgefunden, beschäftigen wir uns im Schnitt mit dem Smartphone. Noch erschreckender ist die Regelmäßigkeit, mit der wir aufs Display starren: 88 Mal am Tag oder umgerechnet alle 18 Minuten.

So gönnen wir unserem Gehirn kaum noch Pausen, rauben uns sogar kürzeste Muße-Momente. Dabei braucht unser Kopf dringend Auszeiten, in denen wir einfach mal vor uns hin starren, um Dinge zu verarbeiten und auf neue Ideen zu kommen. Weshalb Menschen häufig ihre besten Einfälle auch unter der Dusche oder beim Einschlafen haben – und nicht während sie auf ein Display schauen.

„Schalten Sie ihr Handy drei, vier Stunden am Tag einfach mal aus“, rät Kuntze. Also gut. Das sollte ich schaffen. Um es mir leichter zu machen, werde ich mein iPhone nicht mehr als Wecker benutzen und wieder meine Armbanduhr tragen – dann fällt es mir automatisch seltener in die Hände.

Tatsächlich fühle ich mich schon ein wenig befreit, als ich nach dem Telefonat ohne Handy in der Tasche zum Kindergarten meiner kleinen Tochter fahre. Gehetzt bin ich trotzdem. Denn die Große, die wir danach zusammen von der Schule abholen müssen, hat heute Tanzen. Die Tage, an denen meine Töchter Termine haben, sind für mich Hochleistung: Ich muss mich antreiben, dann das eine Kind antreiben, dann beide Kinder antreiben. Für keinen von uns ist das ein Spaß. Und manchmal frage ich mich: Wozu der ganze Stress?

Denn wenn ich ganz ehrlich bin, geht es mir doch vor allem darum, keins der Talente, die wohlmöglich in meiner Tochter schlummern, zu vergeuden. Vielleicht ist sie ein kleiner weiblicher Lang Lang, aber weil wir sie mit sechs Jahren immer noch nicht in der Musikschule angemeldet haben, werden wir es nie erfahren. Und zum Schwimmunterricht geht sie auch wenn sie keine Lust hat, sondern weil alle in ihrer Klasse bereits das Seepferdchen haben. Nur sie nicht.

Trotzdem würde ich mich natürlich gern weniger abhetzen – und entspannter mit der Großen sein, die eh schon jeden Tag bis nachmittags im Hort ist. Einen Verbündeten beim Herunterschalten finde ich in Carl Honoré. In einem Interview fasste der schottische Journalist und Autor des Buches „Kinder unter Druck“ ein Problem der heutigen Erziehungskultur zusammen: „Es gibt nur noch eine Vorstellung von Erfolg. Das Kind muss die besten akademischen Abschlüsse erreichen, es muss ein hervorragender Musiker sein, dazu auch in einer Sportart der oder die Beste. Der Begriff Erfolg wird sehr eng gefasst.“ Die letzten 20 Jahre über hätten Eltern aus der Kindererziehung ein großes Projekt gemacht, das man detailgenau planen muss. Das sorgt natürlich für Stress.

Eine Umfrage der Zeitschrift Eltern ergab, dass sich Mütter heute am meisten durch ihre eigenen Ansprüche (50 Prozent) und gesellschaftliche Normen (41 Prozent) unter Druck gesetzt fühlen. Doch den Perfektionismus herunterzufahren und nicht zu viel auf die Meinung ihrer Umwelt zu geben, alles müsse sich nur noch um die Kinder drehen, fällt den meisten schwer. Und so ist für 67 Prozent der Mütter ihr Alltag vor allem eins: „Hetze, Eile und Zeitdruck“.

Auch Honoré war bis vor ein paar Jahren noch ein getriebener Vater. „Mein Weckruf kam, als ich anfing, meinem Sohn Gutenachtgeschichten vorzulesen. Ich ließ hier eine Zeile aus, da einen Absatz, manchmal eine ganze Seite und natürlich kennt mein Sohn seine Bücher in- und auswendig und wir stritten uns. Und was eigentlich der entspannendste, innigste, der zärtlichste Moment am Tag sein sollte, wurde zu einem Willenskampf der Gladiatoren. Ein Aufeinanderprallen meiner Schnelligkeit und seiner Langsamkeit“, erinnert er sich. Honoré beschloss etwas zu ändern und wurde zum Mitbegründer der Slow-Bewegung, zu der neben dem „Slow Food“ unter anderem auch das „Slow Parenting“ gehört. Dabei werden Kinder möglichst wenige geplante Aktivitäten geboten. Stattdessen sollen sie die Welt nach Lust und Laune – und in ihrer ganz eigenen Geschwindigkeit – erkunden. Und wer Kinder hat, weiß: Die ist in der Regel sehr langsam. Für Eltern manchmal unerträglich langsam. Und das Gegenprogramm zur ständigen Hetzerei.

Ich hole also meine Kinder ab. Und habe dann nichts mehr mit ihnen vor. Gar nichts. Wir gehen nach Hause und ich lege mich demonstrativ mit einer Zeitschrift auf die Couch. Der Wäscheständer neben mir schreit: „Mach mich leer!“ Egal. Die Große ruft aus dem Zimmer nebenan: „Ich langweile mich!“ Nicht mein Problem. Die Kleine beschäftigt sich überraschenderweise eine ganze Zeit allein mit ihren Puppen und Büchern. Wer hätte gedacht, dass das geht?

Am nächsten Tag fahren wir nicht direkt nach Hause, sondern schlendern planlos durch die Straßen. Wohin unser Weg führt, lassen wir eine Münze bestimmen. An jeder Straßenkreuzung darf ein Kind sie werfen. Zeigt sie Kopf, gehen wir nach rechts. Liegt Zahl oben, gehen wir nach links. Die erste Viertelstunde ist schwierig für mich. Alle paar Minuten will ich mein Handy zücken (zum Glück liegt es ja eh Zuhause) und als wir einen Supermarkt passieren, habe ich das dringende Verlangen, schnell noch die Gelegenheit zu nutzen: Brot, Eier, Milch, Saft brauchen wir ja immer. Aber nein!

Stattdessen gehen wir in meditativer Langsamkeit vertraute Wege entlang, die Mädchen hüpfen Stufen rauf und runter, wir betrachten hinter dem Schaufenster einer Galerie einen Hund aus Glasscherben und bleiben vor einem Schild mit der Aufschrift „Museum der Stille. Eintritt frei“ stehen, das mir bislang noch nie aufgefallen war. Wir klingeln. Eine junge Frau lässt uns in eine menschenleere, komplett rot angestrichene Privatwohnung, in der zwei Werke eines russischen Künstlers hängen. Davor stehen Architekturentwürfe, die meine Töchter für Puppenhäuser halten. „Schön war’s“, sagt meine Große, als wir zurück nach Hause gehen. Gar nicht schlecht, was so passiert, wenn man mal was passieren lässt.

Nicht immer nur zu versuchen, möglichst schnell von A nach B zu kommen, empfahl schon Konfuzius – auch wenn sein „Der Weg ist das Ziel“ als Muße-Mantra inzwischen überstrapaziert wurde. Auch Soziologe Hartmut Rosa sieht in der „alten Kunst des Spazierengehens“ eine Möglichkeit sich gegen den Impuls zu währen, dauernd etwas tun zu müssen: „Spazierengehen, bewusst eine Landschaft wahrnehmen, ist eine interessante Erfahrung, die ich jedem nur empfehlen kann. Wahrzunehmen, was für ein Unterschied es ist, ob ich einen Weg laufe in der Absicht zur Arbeit zu gehen oder einen Einkauf zu tätigen, oder ob ich ihn gehe ohne ein bestimmtes Ziel.“ Flanieren als einfache Muße-Übung.

In den kommenden Tagen verirre ich mich also in meiner eigenen Stadt und sehe dabei Ecken, die mir völlig neu sind. Und ich versuche mich auch in anderen Bereichen meines Lebens treiben zu lassen, mal die Kontrolle abzugeben und meine Ansprüche herunterzuschrauben. Der Handwerker wird das Rollo bereits nächste Woche anbringen und das Tanzkostüm, das heute in der Post war, sieht super aus. Außerdem versuche ich nicht jeden Moment Leerlauf mit einem „Mach ich noch schnell“ oder „Jetzt noch eben“ zu füllen. Und ich tausche immer mal wieder paar weniger dringliche Erledigungen auf meiner To-Do-Liste wie „Playdate mit neuem Kind in der Kita organisieren“ und „Pfandflaschen wegbringen“ aus gegen zehn Minuten Couch und durchatmen, den Mann küssen, Magazine blättern.

Meine Erkenntnis: Wer nicht immer gleich jede freie Minute verplant, hat mehr vom Leben. Was mich an ein Silvester vor fünf Jahren erinnert. Wir hatten keine Erwartungen an diesen Abend. Keine Mega-Party mit Glitzer und Glamour. Wir hatten ein Mini-Baby und nur einen guten Vorsatz: Wir wollten versuchen bis 12 Uhr wach zu bleiben. Am frühen Abend schoben wir noch mal planlos durch den Schnee, das Kind schlief unerwartet im Wagen ein. Doch wir liefen nicht wie sonst panisch nach Hause, um es zu wecken, damit es hoffentlich in der Nacht gut schlief. Stattdessen gingen wir in eine Weinbar und tranken Prosecco. Draußen herrschten Minusgrade, drinnen war es warm und gemütlich. Wir beobachteten die Menschen in ihrer Silvesteraufregung und Feuerwehrmänner, die Schneemassen von den Häuserdächern räumten – und waren in diesem Moment sehr glücklich. Einfach so.